央视《新闻1+1》2014年2月18日播出《一次投毒,两家悲剧,都该三思!》,以下是节目实录:

(节目导视)

解说:

面对一审死刑,受害者黄洋的父亲说儿子可以瞑目了。

黄洋父亲:

准备下午到黄洋的坟上烧一炷香,告诉他一下。

解说:

而施害者林森浩的父亲表示心里很乱,需要静一静。

记者:

你们上不上诉?

林森浩父亲:

坚决上诉。

解说:

两个家境并不宽裕的普通家庭,两个复旦大学医科的高材生,同处一室,竟然酿此悲剧。

林森浩:

可能互相之间会有一点儿看不惯,比如说他可能觉得我这个人没什么生活情调,我可能觉得他有点儿自以为是。

解说:

你为什么要这样做?两个父亲在问,整个社会都在问。

记者:

你没有向他们说明黄洋发病的原因是吗?

林森浩:

没有告诉。

解说:

《新闻1+1》今日关注复旦投毒案,谁的悲剧?!。

评论员 白岩松:

您好观众朋友,欢迎收看正在直播的《新闻1+1》。

发生在去年,并且一直广泛让大家关注的复旦大学投毒案,今天上午在上海一审宣判,我们来看背后大屏幕上的两张照片,这是一审宣判之后两位老人在哭,一个是投毒者林森浩他的父亲在哭,一个是受害者黄洋的母亲在哭。没错,两位老人一定会哭,因为一个是已经失去儿子的母亲,一个是有可能即将失去儿子的父亲。透过这样一个母亲和一个父亲的这种眼泪,让人们能够感觉法庭上的一审当然会有宣判,但是没有赢家,这是两个非常值得同情的家庭,因为拉扯孩子不容易,又送到了名牌大学,离三十而立只有一两年的时间,但是一切都戛然而止,不只是生命,还有家庭的这种命运的有可能发生的变化,这一切为什么会发生呢?

解说:

今天在淅淅沥沥的小雨中,上海市第二中级人民法院进行了一场注定没有赢家的审判。从2013年4月1日林森浩向室友黄洋的饮水机里投下剧毒化学品,到4月16日黄洋抢救无效死亡,再到11月27日法院第一次开庭审理,持续了11个月的复旦大学投毒案,今天终于有了结果。

第二中级人民法院 审判长:

被告人林森浩犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。

解说:

当法锤重重落下,当听到死刑这两个字时,我们无法从林森浩这个28岁的年轻人,这个曾以极优成绩免试进入复旦大学医学院攻读硕士的高材生脸上,窥探出他内心的情绪。

本台记者 徐平:

在这个过程当中,我们发现林森浩的表情非常淡定,而且让人感觉甚至是有些漠然。他没有太多的表情,即便是他听到一审宣判,判处死刑,剥夺政治权利终身,他也没有过多的反应,而是很快的被法警带出了法庭,这个过程当中他也始终都没有回过头来向旁听席看一眼。

解说:

旁听席上坐着黄洋的父母,林森浩的父亲,还有黄洋和林森浩昔日的同学。相对于林森浩的淡定和漠然,他们的情绪都很激动。

徐平:

法官宣判结束之后,法槌落下那一刻,黄爸爸和黄妈妈失声痛苦,我们可以看到他的妈妈哭得还是很厉害。从座位席上一直瘫到了地上,黄爸爸转身去看了一眼自己的妻子,然后整个身子都趴在了座位上,也非常难受的在痛苦。林森浩被法警带出法庭的那一刻,他的父亲在旁听席上站起来非常清晰地喊出了几个字,不服判决要上诉。

解说:

今天复旦大学医学院显得很平静,两人曾经住过的宿舍也是大门紧关,我们很难在这里看到与投毒案相关的任何细节,学校里的同学们也并不愿对事件有过多的表态。

记者:

一审宣判了。

复旦大学上海医学院 学生:

你别问这个事情,我不知道,不好意思。

复旦大学上海医学院 学生A:

我不是很清楚,不好意思。

复旦大学上海医学院 学生B:

这个大家都没有想太多,这个我觉得是个案吧。

复旦大学上海医学院 学生C:

应该不要看它的结果,要看它的原因。为什么会发生这样的事情?发生这样的事情不仅对两个家庭而言,也是对整个社会,包括对整个学校,包括老师我感觉都有影响。

解说:

今天对于这起案件的一审判决结果已经成为了各大媒体头版头条关注的重点,此话题也位列微博热门排行榜前列,实际上舆论的关注从投毒案发生之初就一直在持续。人们惊讶,更好奇到底是什么,能让一个高知青年下此毒手,是大学对生命教育,心理教育的缺失?还是高校实验室对剧毒的化学监管的制度缺失,如今两个家庭的悲剧又能否换来今后相似案件的不再发生?

白岩松:

首先我觉得这当然是一个个案,它并不比社会当中熟人之间发生的伤害更多,但是由于它发生在大学校园里,被大家放大的程度要比社会上每天可能都会发生的熟人之间的伤害要大的多的多。但即便它是一个个例,依然有很多值得我们分析的地方。比如说我们来看看投毒人也就是林森浩,他的罪名是故意杀人罪,动机检方认为他是因为琐事与黄洋不合,林森浩说其实没那么不合了,但是因为愚人节想捉弄黄洋,把对别人的愤怒转移过来了。但是检方在陈述一个细节的时候,我觉得我们也要格外的去关注。

从4月1日投完毒,到11日最后是公安机关发现了这里的蛛丝马迹,查出了毒源之后,林森浩中间还作为同室友的这种同学去看过黄洋,还给黄洋做过B超检查,都不露声色。整个十天多的时间,他也没有主动的去说出是他投的毒,其实也延缓了医生来救治黄洋这样一种进程,因此他那段时间起码在外人眼中看到的某种淡定还是挺出乎意料的。其实就在今天一审开庭之前,我的同事董倩专门采访了林森浩,我们想透过这样的一个采访,能不能让我们触摸到,到底这一切为什么会发生呢?

董倩:

你知道他的死讯,你心里当时。

林森浩:

当时就嘭头脑空白,然后就什么事情不想。

董倩:

那么在不知道黄洋的死讯之前,你什么心态?

林森浩:

我一直还想着他们能不能和解。

董倩:

你们俩之间?

林森浩:

就是他父母那边能不能谅解?我得知死了基本上就不会这么想了。

董倩:

你嘭一下是为自己还是为他?

林森浩:

说不出来,真实情况就是说不出来。

董倩:

你在这10个月你想得最多的是什么?

林森浩:

怎么改善这个性格、思维方式。

董倩:

自身的?

林森浩:

对。

董倩:

想到未来吗?

林森浩:

没有,少。有肯定有,但是我不会深入去想。

董倩:

为什么?是恐惧还是说没有去想?

林森浩:

没用,一想到我就觉得没用。

董倩:

什么叫没用?

林森浩:

因为我感觉我要么死亡,就是被判死刑,要么就是很长的刑期,不是我的意志所能够(决定)。

董倩:

你觉得眼下有用的是什么?你会去考虑这些吗?

林森浩:

有用的不知道。我觉得我现在需要的是一个潜移默化,是一个慢慢地把自己的思维方式做一些调整。

董倩:

为什么要调整呢?

董倩:

我觉得思维方式是我能力上的弱点。

董倩:

调整还有用吗?

林森浩:

假如活着的话是有用的,死亡了就没用。

白岩松:

接下来马上要连线我的同事董倩,董倩你好。

董倩:

岩松你好。

白岩松:

整个采访我都看了,只是有点,我的感受是加着引号的淡定,甚至有一些平静。你采访的人也很多了,也可能面临着这样的场景,这一点是否出乎你的意料?

董倩:

的确是出乎我的意料,因为咱们有一句话叫人知将死,其言也善,当然这个我们不知道,毕竟是一审宣判的结果,它到底是不是一个死刑,我们不知道。但是形容人的这样一种状态,他应当是有一点感情注入在里面的,但是让我大出我的意料之外的事情,就是说他从头到尾他是平静,后来我发现这不是平静,是冷静。而且仅仅的随着谈话的展开,我才发现这个冷静的背后是冷酷。为什么这么说?因为尤其是我在问到他这个投毒的过程,还有心理状态的时候,他给我的感觉就说他不是在说自己在做的事情,而是在说比如他在做实验的时候,他面对一只小白鼠他这个实验过程会是什么样,他是在用这样一种非常冷静的口气在诉说这个过程,给人的感觉就是或者不是发生在他身上,或者就是发生在他身上,他也是在进行一个实验,而没有把对方当成一个活生生的人去对待,这是我的感受。

白岩松:

董倩在这个采访的过程中,尤其面对这样的马上要一审宣判的一个人进行采访之前,一定有你特别想寻找的答案,在你所有提问当中,哪个提问代表着你最想寻找的答案,你想寻找什么?

董倩:

我最关心的,我最想知道的答案就是他为什么要对一个同屋的这样的一个同学,他们同屋了两年多的时间,有什么深仇大恨让他对他投这样一个剧毒的药,这是我最关心的。

白岩松:

但是你有答案吗?在他的回答当中,他说了很多。

董倩:

我在其中我仔细在辨别他的答案,因为外界有很多猜测,比如说他对他忌妒,因为这个黄洋考上博士生,他没有。另外一个因为他受到了他导师的批评,所以他心里面有怨恨等等等等。他自己说你们外界猜测是这样。那么我就问他那你觉得是什么?他说这都不是,我只是迁怒于他,因为他在别的同学那里,他觉得受了气,他就要把这股气撒在黄洋身上,这是我从中得到的这么一个答案。

白岩松:

董倩另外在他的所有回答当中,有他的哪个回答是让你印象最深的?

董倩:

我印象最深的就是因为我问他,我说在我对他采访的过程中,我在准备,因为我在看他的微博的时候,我能够感受到他作为一名未来的医生,他有悲天悯人的一面。比如说他在说,他在当实习医生的时候,他有的时候会感到很无奈,很无力,因为他发觉医生也好,医学也好,在这个疾病面前、病人面前是那么的手足无措。所以在这个时候他想把每一个病人从死神手里拽回来,但是他是有这样悲天悯人这么一个想法的人,怎么能想象他对他的同学会下这个毒手,然后把这个同学往死神手里推,然后就是他在说,我问他为什么会有这种反差的时候,他说我也不知道,我解释不了。

白岩松:

他甚至用了矛盾这样一个词,他也在困惑他自己的矛盾。

董倩:

的确是。

白岩松:

最后董倩,你觉得他今天接受你采访的时候,他的回答诚实吗?还是想要去圆一个什么?

董倩:

我分辨不出来,因为从始至终你很难找到他情绪化的表达,他始终是一种冷静,然后你不能说他哪个说他真诚,因为你说他不真诚吗?他说的话都是用一种冷静的口气说出来的,他是在描述自己,你说他真诚吗?那你说他怎么能用真诚的语言去说出这样冷酷的话,所以我觉得很难去判断他到底是不是真诚,但是我相信他在诉说的应该说就是他性格中的矛盾性。

白岩松:

好,非常感谢董倩给我们带来的解析,之后要在节目当中再去看看详细对他进行的采访。其实董倩对他的采访印象让我非常深的是刚开始一两个问题,你这个10个月在干吗,我这10个月在看书,然后和别人沟通。你看什么样的书,我看文学经典。为什么要看文学经典?因为我过去理科的书看的太多了,文科看的太少,我的思维太直了。他非常冷静的在解剖自己,而且还在不断的打算完善自己的人生。从某种角度来说可惜啊,如果要是用在他的事业当中,但是一切都没法吃后悔药了,对这两个家庭来说这是个巨大的创伤,接下来关注这两个家庭。

(电话采访)

林森浩父亲:

我就感觉那个案子太冤了,这个审判结果,我到死我都不相信,他是故意杀人。

解说:

今天一审宣判之后,林森浩的父亲和黄洋的父亲均在第一时间接受了我们的采访。

黄洋父亲:

今天庭审上,我看见他(林森浩的父亲)的时候,他没有看我。我只看了他一眼,我不会跟他说话的。

林森浩父亲:

我要上诉。

法官:

旁听人员不要讲话。

解说:

面对一审结果,林森浩的父亲当庭表示上诉,而黄洋的父亲则表示,儿子可以瞑目了。

黄洋父亲:

他小姨说一直在看宣判,他们已经知道结果了。现在准备下午到黄洋坟上去烧炷香,告诉他一下。

解说:

两个苍老的父亲,两个普通的家庭,却因互为同学的儿子,因为一场投毒案发生了联系。

记者:

从黄洋事情发生到现在,他们(林家)一共跟您联系过几次?

林森浩:

没有,一次没有见面,也没有电话,就是庭审过后,他才发了短信来,我没有回他的。因为我根本不赞同他那种说法,他一直是说黄洋,他儿子是开玩笑的。

林森浩父亲:

他们家的情况我很同情,我也理解他的心情,每个父母都有父母心的,天下父母心这个都一样。

解说:

林森浩父亲说,他对黄家的道歉是真诚的,只是他还是坚信儿子不是故意的,在他眼里林森浩是一个善良的孩子。

林森浩父亲:

他很上进,很孝顺,很顾家,他很善良是能够看得出来的。在医院实习的时候,有病者的家属要拿钱给他,他一分钱都不拿,地震的时候,他又捐款,还有无偿鲜血。

解说:

一场投毒案摧毁了两个家庭,林家在广东农村有好几个孩子,生活不富裕。而四川的黄家,为了儿子的官司,原来打零工的黄洋的父亲已经有近一年没上班了,他的微信签名一直是一个伤心的人。

黄洋父亲:

(儿子的东西)都珍藏着,像包括他的衣服,他的相片,他用过的书,包括他在大学里面买的一些书,一些物件,我现在都在家里面保存起来,都放在明显的地方。我们每天看一看,有时候跟他说说话,早晚都打一声招呼。

解说:

互为同学兼室友的黄洋和林森浩,一个性格外向,一个则性格内向,一剂剧毒化学品让年轻的生命走上了不归路。黄洋生前的最后一条微博引用的歌词是善恶的分界,不是对立面,而是每个人那最后纯洁的防线,都逃不过考验。

黄洋父亲:

不应该只是林森浩一个人的责任,我另外也希望引起一些大专院校,对毒品管理,化学药品的管理方面要高度重视。因为人家家里面把孩子送到你学校,学校应该对孩子负起责任,希望教育孩子应该是树立自尊自信,有一种热爱生活,热爱他人的一种心态。

白岩松:

黄家接下来还有很多诉求,比如说其中一个是要追究复旦大学的责任,为什么有毒的这种物品可以这么相对轻松的拿到手,最后完成了这样的一种加害。另外还要去寻求民事赔偿,但是这其实很难,因为林森浩家庭里头也并不富裕。对于林家来说当然也有他们的诉求,接下来要去上诉,而且他觉得儿子不该被判死刑等等。但是不管怎么说,我们回头去看,已经离开这个世界的黄洋,是1985年生人,如果一切正常的话明年30,而加害人林森浩是1986年生人,一切正常的话后年30,但是他们都很难三十而立了,对这两个家庭来说也几乎被撤掉了一根顶梁柱一样,这是一种莫大的悲剧,那么一次投毒,两个家庭是悲剧,我们不该集体三思吗?

法官:

被告人林森浩犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。

解说:

从案件发生,复旦投毒案就一直是舆论的焦点。去年4月底人民网舆情频道就发布了有关复旦投毒案的舆情报告,显示在案发后半个月的4月15日起复旦投毒案被众多媒体和网民们强烈关注,并一度成为一周舆情热点,随后有关复旦投毒案的舆情热度逐步归于平稳。但在4月25日,上海检方正式批捕林某的消息公布后,舆情的相关热度又开始升温,仅4月26日一天就至少有41万网友参与复旦投毒案的讨论,并发出超过13万条的评论。而与这巨大关注度相伴生的是在年轻人中竟然还出现了这样一场风潮。

但是好笑吗?在复旦投毒案后,便有媒体直言感谢室友不杀,不只是调侃和笑话,并发生对3000万大学生而言,如何与自己室友以及同班同学和睦相处,已经变成了一个必须面对的社会话题。事实上发生在高校的同学相残并不是个案,《人民日报》在题为你好,明天的微博中就称,当送别复旦黄洋,又见南航学生因口角刺死同窗,本应纯洁的象牙塔同根相残为何接二连三,我们的教育不能只记得教书,却忘了育人。而在今天当复旦投毒案一审结果尘埃落定,也有很多媒体和专家学者表达了他们对这一事件的反思。教育部前发言人、语文出版社社长王旭民对记者表示:“以往我们更注重高大全这样的典型引路,缺乏一般人所需要的心理教育与底线教育。”而上海教育专家熊丙奇则认为采取极端方式处理室友矛盾的方式,再次暴露出学生生命教育,心理教育的薄弱,教育部门和高校应意识到,要改变这种情况,提高学生的生命意识,疏导学生的心理问题须做大量工作。

白岩松:

还是要再次强调,在两三千万这样的一个大专院校学生的群体当中,发生这样的事情是极小极小概率的事件,但是大家容易去放大它,不过不能因为它是极小的事件,我们不去分析它背后的原因,要尽早的进行相关的防范和干预,接下来马上要连线一位专家,中国公安大学教授李玫瑾,李教授您好。

中国人民公安大学教授 李玫瑾:

主持人您好。

白岩松:

您这几年一直在研究大学生各种犯罪,那么这样即便是个小概率的事件,让您去思考的东西是什么?

李玫瑾:

我认为这个案件其实最让我关注的就是,学医的学生为什么会在一个很不经意的时间,或者是一个事上出现这样的行为,所以这个案件我觉得最值得关注的是我们如何去教育成长中的青年,尤其大学生。让他们明白人生最底线的是什么,最重要的是什么,而一个过错可能毁掉的就是不可逆转的,就是毁掉两个家庭,而且这个情况是不可逆转的。

白岩松:

李教授一个非常有趣的巧合,今天他在接受我同事董倩采访的时候,林森浩说他过去是一个没有这方面的底线,伤害别人的身体他没当做底线,他也在思考这个问题。刚才您也再用了这个底线,这样的事情在大学生这几年的犯罪当中,在增长吗?

李玫瑾:

我认为它不是增长,而是大学生如果一旦作案,他会有这样独特的特点,也就是说他们往往表现很优秀,而且成长一帆风顺。但是在一个不经意的一个事情上却做了一个不可逆转的事情,我想现在他们肯定心里非常后悔,但是他没有机会了,所以我觉得这种案件,特别值得去告诉那些聪明的孩子,哪些行为在你的一生当中绝对不能做,一点不能碰,因为这是触及法律的问题。

白岩松:

李教授其实从马加爵的案件开始,我们就在进行这种连线,这么多年过去了,您也一直在关注这样的领域,您觉得我们的大学校园里要增加一些什么吗?

李玫瑾:

我认为最最重要的是我们要增加一些人生方面的教育,我认为其实人生教育往往源自于早年父母在饭桌上,在生活当中一些就事而谈的一些东西,那么这些东西会给孩子一些观念。但是现在社会变化很快,我们很多家庭可能这种机会越来越少,所以紧跟着要弥补的是学校的教育,那么学校教育我们现在更多的是关注孩子们的成绩和高考,但是如何告诉孩子们人生最基本的东西是什么?尤其我们最常见的人和人之间我们会有的不同,会有的差异,甚至会有的烦恼,那么在处理这些问题的时候,我们应该怎样做?我们的行为底线是什么?所以这些道理我认为应该在小学到中学就要进行教育,甚至在幼儿园要告诉孩子们可以发生冲突,但不能伤害对方的身体和生命。

白岩松:

好,非常感谢李教授带给我们的解析,其实这就是正如林森浩在接受采访的时候所谈到过去理科书看得多,人文看的少,是的,不管学理学文,急需在我们脑海当中快速的增长,这里包含着重要的命题,对生命的尊重。

© Fournis par BFMNews

© AP/SIPA Elle éventre une femme enceinte pour lui voler son bébé

© AP/SIPA Elle éventre une femme enceinte pour lui voler son bébé  © Fournis par 20 minutes

© Fournis par 20 minutes

© Fournis par Francetv info

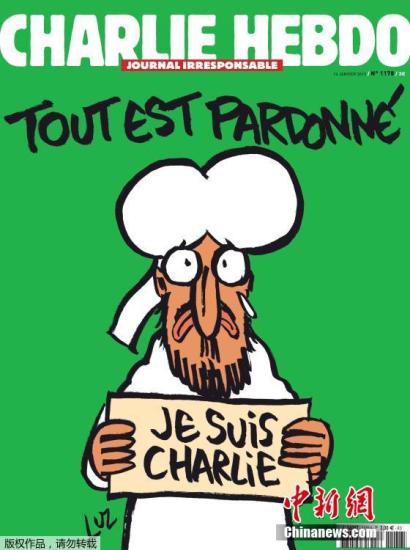

© Fournis par Francetv info  © Fournis par Gala kiosques-Charlie-hebdo

© Fournis par Gala kiosques-Charlie-hebdo  © Belga Charlie Hebdo - Mahomet en Une du prochain Charlie Hebdo proclame: "Je suis Charlie"

© Belga Charlie Hebdo - Mahomet en Une du prochain Charlie Hebdo proclame: "Je suis Charlie"